Les préaux: des espaces publics à réinvestir

Comment allier qualité de vie urbaine et forte densité? Face à la rareté des terrains publics, certaines villes prennent les devants en ouvrant les préaux scolaires à un plus large public que celui des élèves, valorisant un réseau existant d’espaces extérieurs hautement qualitatifs, souvent sous-exploités par les habitant·es. Le projet de recherche PublicSchoolyards établit un focus sur la situation lausannoise.

Les récents discours sur la proximité incitent à réfléchir sur l’habitabilité urbaine à l’échelle des courtes distances, notamment en offrant des espaces publics favorisant pratiques quotidiennes, sociabilité fructueuse et refuge climatique. Or comment proposer aux habitant·es un réseau d’espaces extérieurs de qualité, dans des contextes de forte pression foncière? Des solutions se dessinent autour d’espaces multifonctionnels et polyvalents, aux usages réversibles. Dans cette optique, un nombre croissant de villes développent des programmes ambitieux pour ouvrir les espaces scolaires extérieurs – considérablement sous-utilisés en dehors des heures de classe – à une population plus large, dans une démarche de «mutualisation».

C’est la voie choisie par plusieurs métropoles. Depuis 20 ans, la Ville de New York mène une politique active initiée dans le cadre du projet PlaNYC, en collaboration avec le Trust for Public Land. Plus de 227 cours d’école ont été réaménagées en ce laps de temps, grâce à des approches participatives, à condition qu’elles restent ouvertes aux habitant·es du quartier hors temps scolaire1. Les secteurs particulièrement denses et économiquement défavorisés, tout comme la motivation des communautés locales et des écoles à porter un tel projet, sont les critères principaux pour sélectionner les sites d’intervention. Paris, dans son projet de «ville du quart d’heure», prône le modèle d’une école comme «capitale du quartier». Ainsi, les cours d’écoles et de crèches sont rendues accessibles aux enfants accompagnés d’un adulte, les samedis2.

En Suisse, l’utilisation des préaux3 hors temps scolaire est une pratique informelle, largement tolérée, voire encouragée par les communes et cantons4. Si cette pratique peut surprendre nos voisins du sud ou de l’ouest de l’Europe, dont les écoles sont généralement grillagées, elle est courante dans les pays du nord. En Finlande, par exemple, l’école est conçue comme un équipement véritablement public. Implantée dans un parc et selon une architecture très ouverte, l’école dispose souvent d’une cafétéria, d’une bibliothèque et d’une aula accessibles à la population. En Suède, les cours des crèches et des écoles sont considérées comme des espaces publics, animés en fin de journée et pendant les week-ends, renforçant ainsi les liens de voisinage.

Alimenter les réflexions autour de la politique des préaux lausannoise

À Lausanne, l’appropriation des préaux hors temps scolaire semble encore être une pratique confidentielle, et il n’est pas rare de voir ces espaces complètement désertés durant les week-ends ou les vacances, soit l’équivalent de 47% des jours de l’année5. La municipalité semble avoir pris conscience de ce potentiel inexploité en adoptant en 2023 une nouvelle politique des préaux, visant à ouvrir ces lieux aux habitant·es du quartier hors temps scolaire6.

En 2022, le projet de recherche indépendant PublicSchoolyards a été lancé avec pour ambition de mesurer le potentiel de différents préaux d’établissements scolaires secondaires lausannois à être pratiqués comme des espaces publics de proximité7.

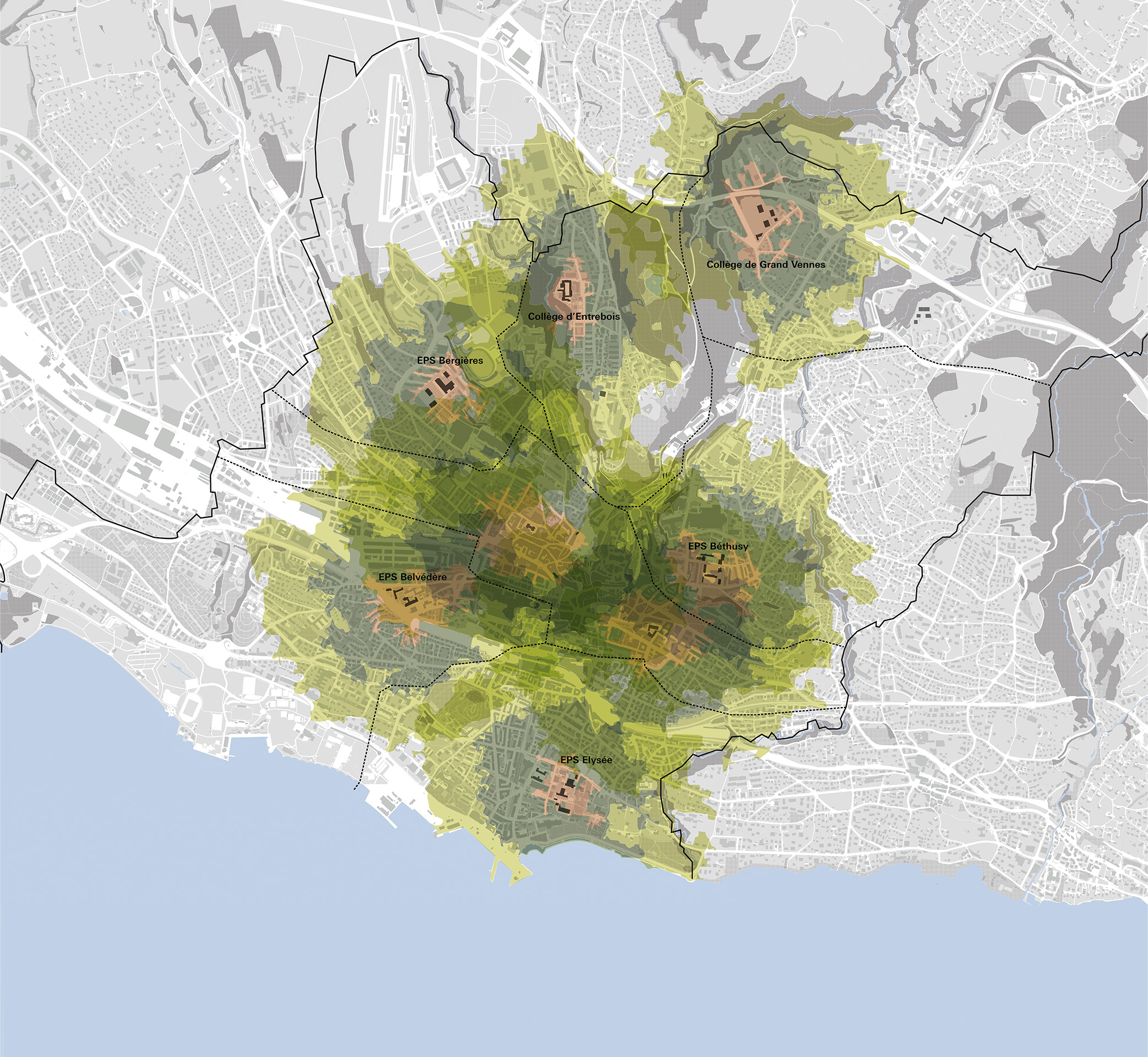

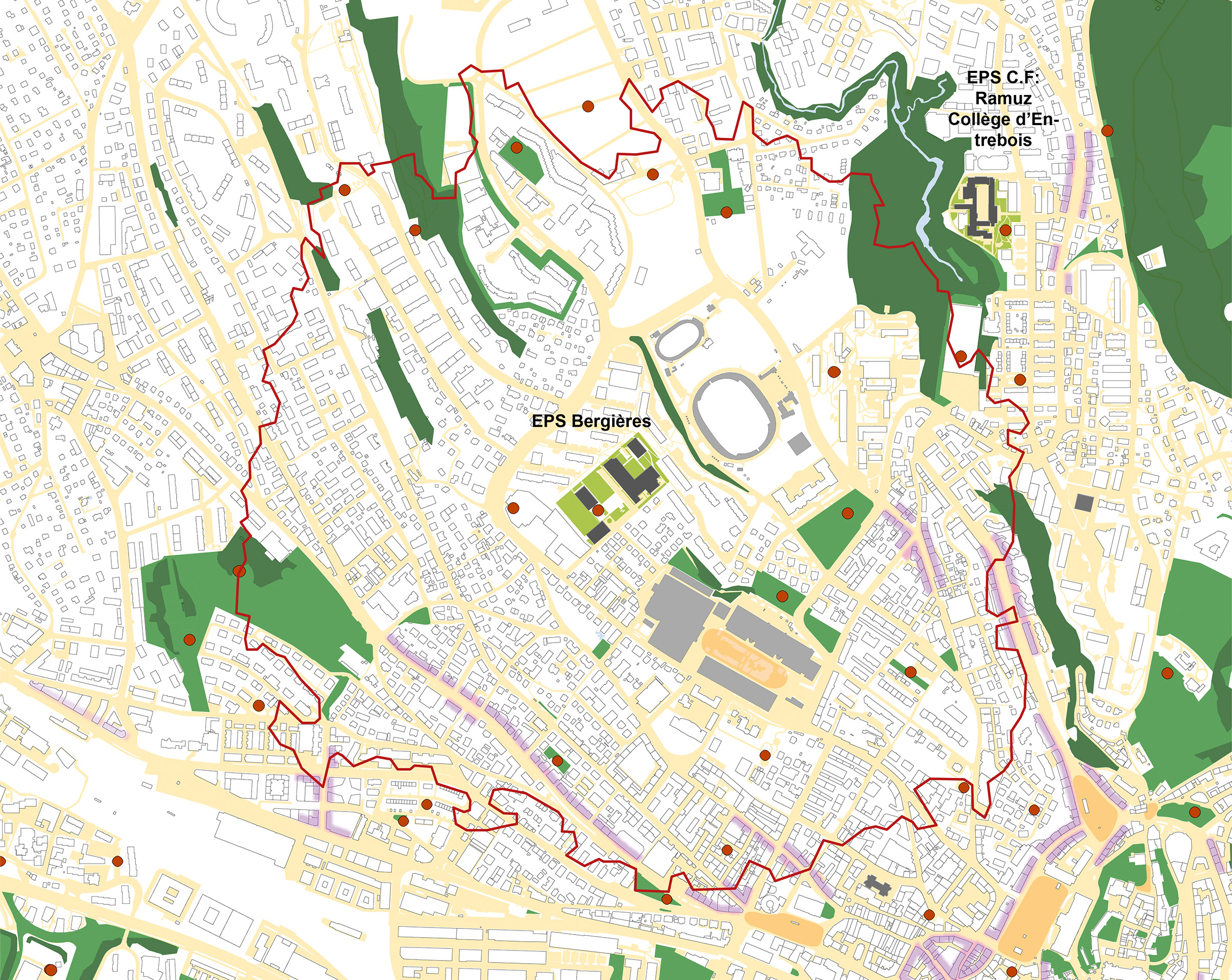

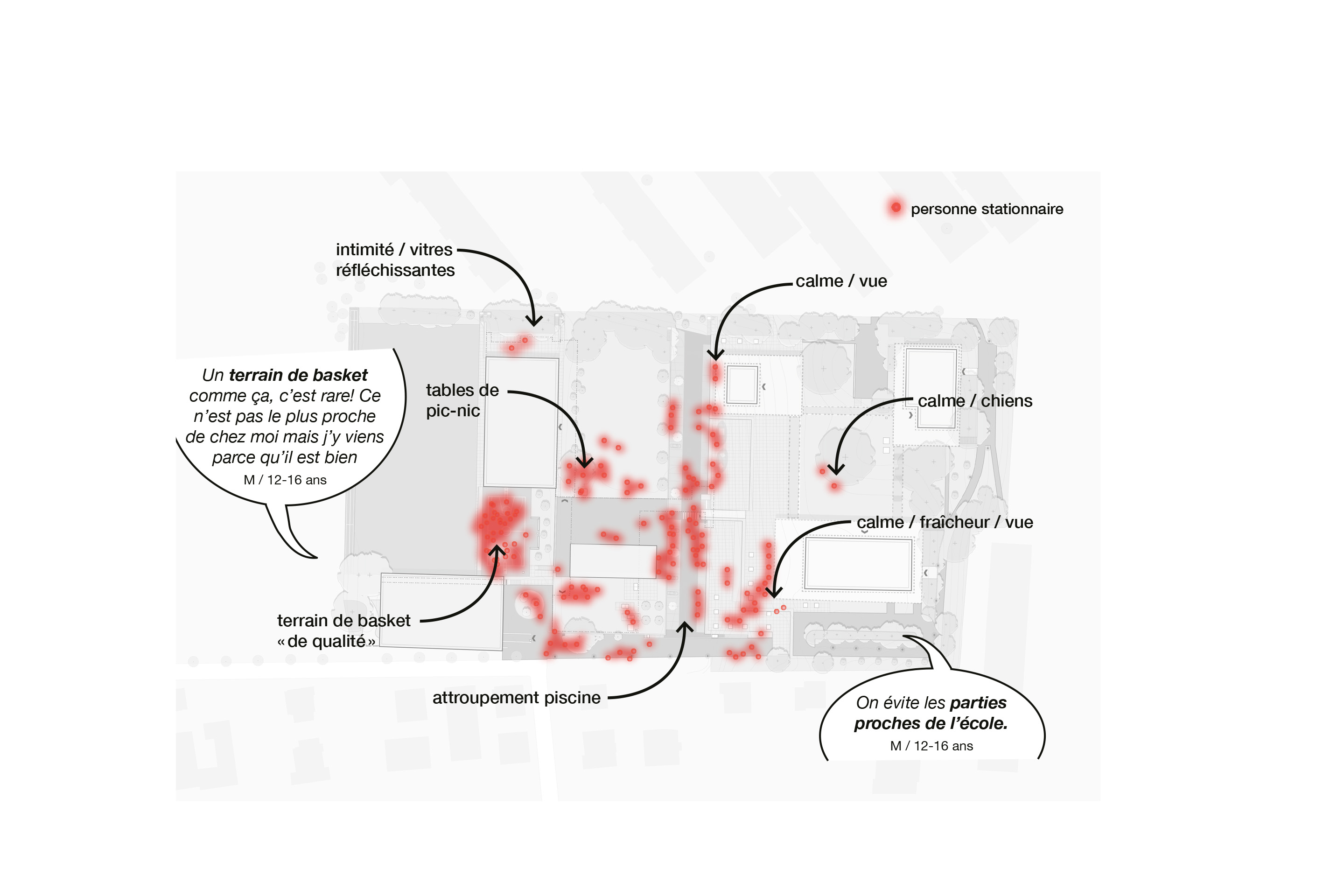

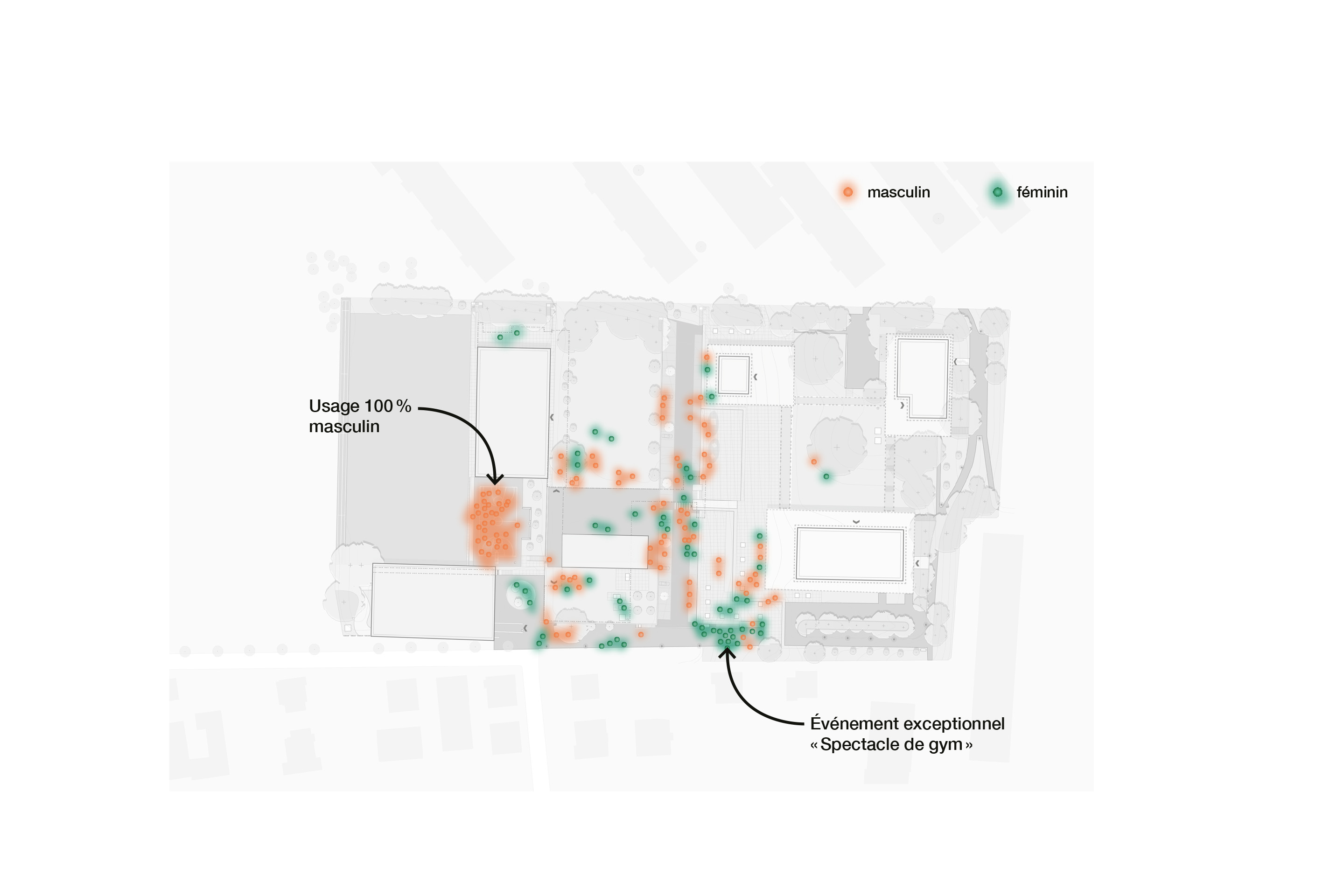

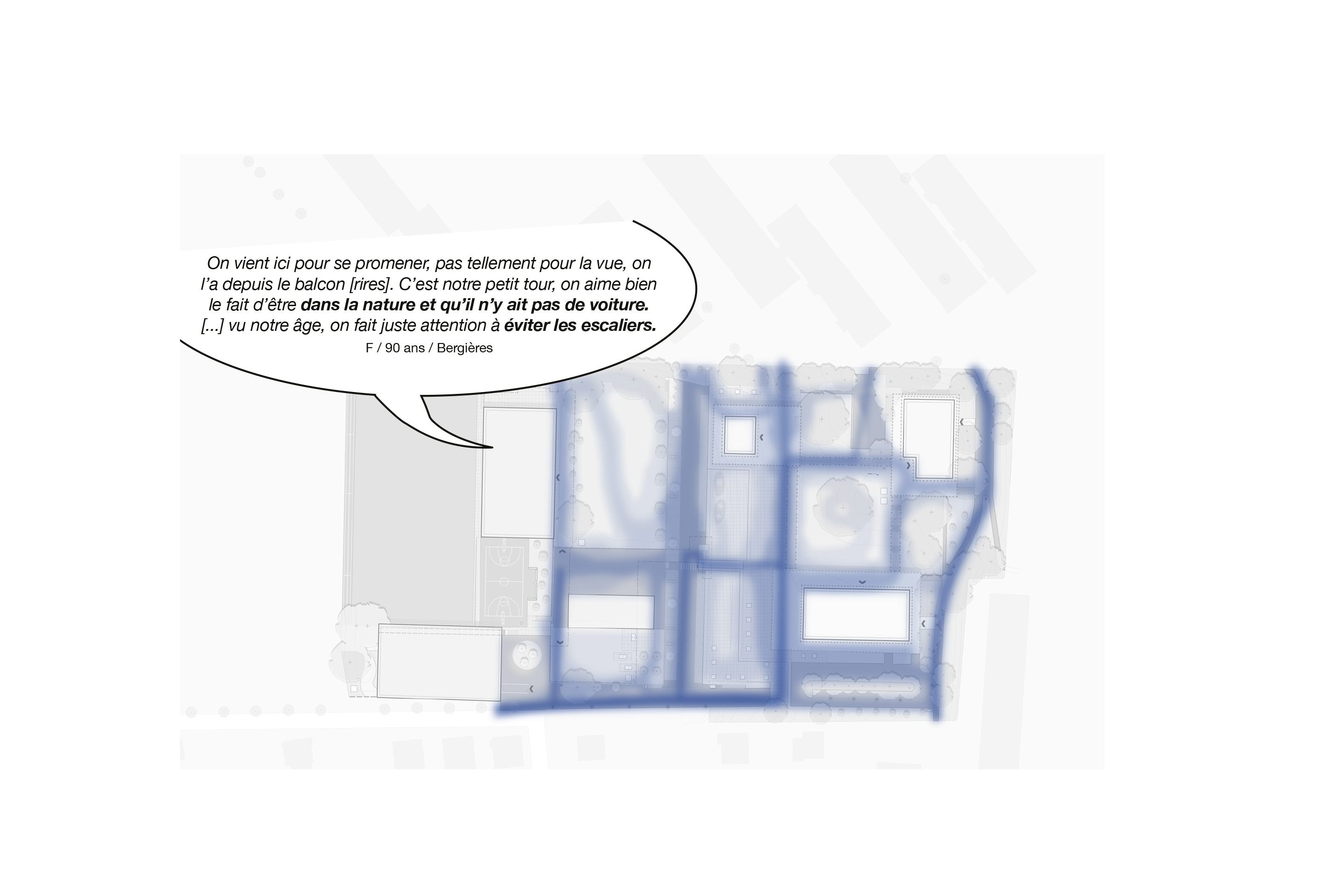

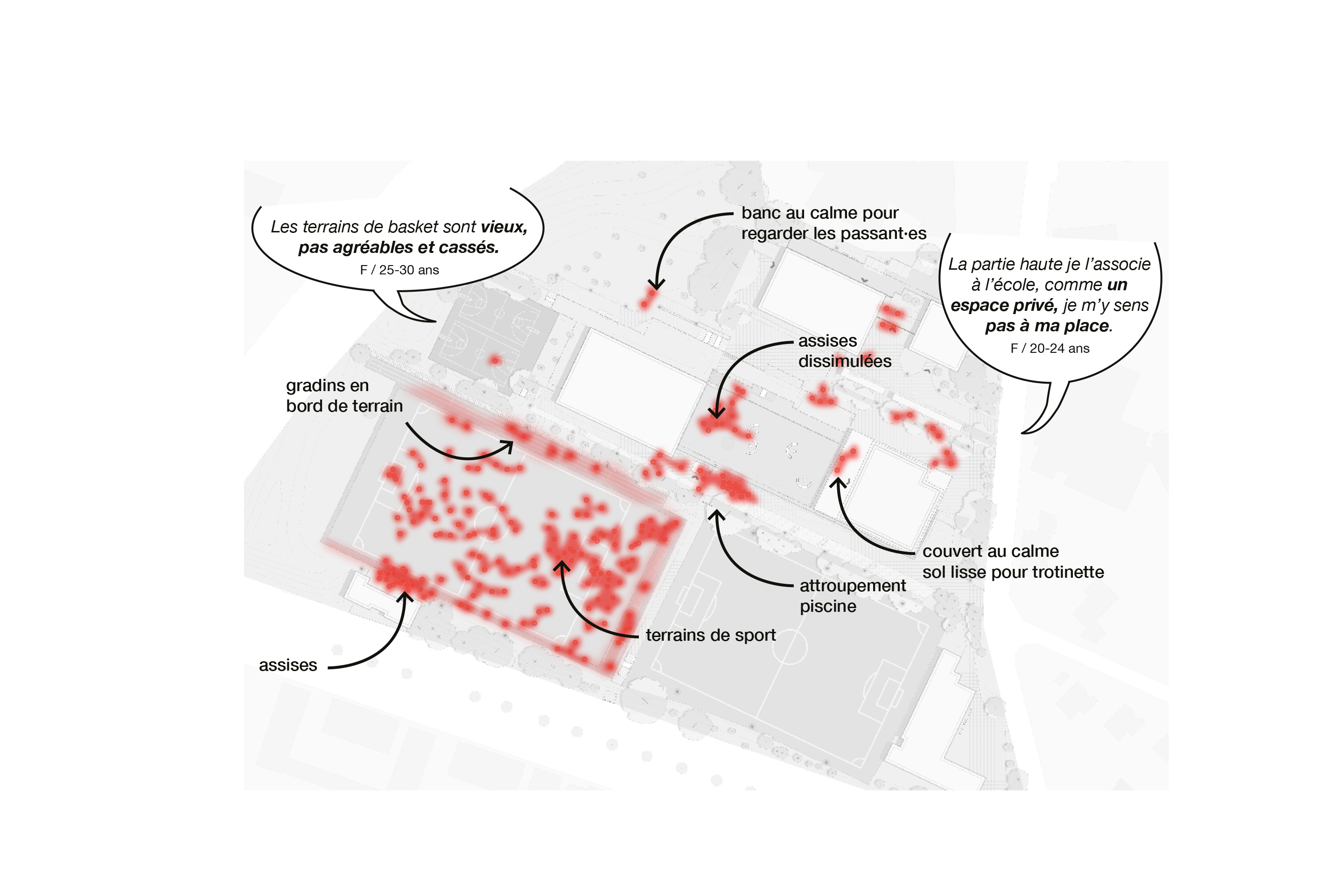

La première phase de l’étude reposant sur des visites in situ et des analyses cartographiques visait à mieux comprendre les qualités spatiales et programmatiques de ces préaux, en tenant compte de leur diversité. Il s’agissait également d’identifier les traits communs qui les distinguent des autres espaces publics de la ville, afin de mettre en lumière le potentiel de complémentarité qu’ils peuvent offrir. La seconde phase a consisté à analyser les enjeux socio-spatiaux des préaux8. Des observations et comptages réalisés sur deux sites scolaires (Bergières et Grand-Vennes) ont permis de cartographier la répartition des usager·ères, en tenant compte de leur âge, de leur genre et de leur activité (en mouvement ou stationnaire9). Des micro-entretiens ont également été réalisés pour identifier les caractéristiques spatiales et programmatiques qui incitent différents profils d’usager·ères à utiliser les divers sous-espaces du préau. Cette approche visait à affiner le potentiel de requalification des préaux en véritables espaces publics, accessibles et adaptés à toutes et tous.

S’inscrire dans le réseau d’espaces publics de proximité

À une large échelle, il s’agit de comprendre la situation du préau en lien avec le tissu urbain environnant. En quoi peut-il compléter l’offre actuellement disponible? Comment se connecte-t-il aux autres espaces publics et équipements du quartier (porosité, maillage de cheminements existants)? Quels sont les besoins et les spécificités de la population locale? Cette lecture permet de révéler des vocations différenciées pour chaque préau en complémentarité de l’offre existante.

Ainsi, le collège des Bergières apparaît par exemple comme un espace vert majeur au cœur d’un secteur pauvre en îlots de fraîcheur. Celui de Grand-Vennes se présente comme l’un des rares espaces propices à la rencontre et à la sociabilité dans un quartier dépourvu de tels lieux. Quant au parc de l’Elysée, il se présente comme un espace naturel calme et à l’apparence plus «sauvage», dans une séquence de parcs publics de destination (touristique) bordant des quais très fréquentés. Ce type d’observations invite à aborder chaque préau selon ses caractéristiques propres, en lien avec son histoire, ses qualités existantes et son contexte, pour préciser sa vocation d’espace public de proximité.

Une analyse comparative à large échelle permet également d’apprécier la porosité des différents sites scolaires. Les préaux traversés par des cheminements publics se distinguent ainsi des établissements se présentant comme des impasses, au caractère plus confidentiel, que seul·es les connaisseur·es fréquentent (Entrebois, Belvédère).

Mais la porosité d’un préau ne se limite pas à la simple présence de cheminements. Elle peut aussi varier selon la densité et la qualité de ces derniers. On peut ainsi différencier les sites irrigués par un dense maillage de cheminements invitant à la déambulation et la flânerie (Bergières, Elysée), de ceux traversés par un axe purement fonctionnel (Grand-Vennes, Béthusy).

Enfin, augmenter la porosité des préaux en lien avec la ville nécessite aussi de réfléchir au-delà du strict périmètre scolaire. S’il s’agit d’inscrire ces lieux dans le réseau d’espaces publics de proximité et d’inviter la population à les percevoir comme tels, il paraît essentiel de traiter les rues qui les bordent, dans une perspective de réseau piéton continu et confortable. Des pistes se dessinent autour du modèle de «rues aux écoles», qui est entendu ici comme des rues aux abords d’établissements scolaires, apaisées ou entièrement fermées au trafic motorisé, à la faveur des enfants, et par extension de toute la population.

Des qualités uniques d’espaces ouverts

À une échelle plus fine, prendre le temps d’arpenter différents préaux scolaires lausannois permet de mesurer leurs particularités en tant qu’espaces ouverts aménagés. Tout d’abord, il s’agit de sites uniques, marqués par des bâtiments de grande qualité architecturale et dotés pour nombre d’entre eux d’un patrimoine paysager remarquable. Ils se présentent ainsi comme des havres de fraîcheur et de calme, protégés du trafic, précieux en milieu urbain. Plusieurs préaux – reflétant la topographie distinctive de Lausanne – offrent également des dégagements sur le grand territoire, avec des vues sur le lac Léman et les Alpes.

Par leur vocation première, les différents groupes scolaires sont dotés d’infrastructures sportives, ainsi que d’espaces verts à caractère pédagogique (biotopes, étangs ou encore potagers). Sur le plan programmatique, on note aussi sur certains sites la présence d’équipements qui drainent des usager·ères externes hors temps scolaire (salles de gym, piscines, aulas, maisons de quartier, salles de spectacle…).

En ce qui concerne les qualités spatiales, une particularité propre à ces espaces scolaires ouverts est la présence de grandes surfaces lisses (utiles pour l’apprentissage des sports de glisse) et de couverts, qui offrent la possibilité de se tenir ou de cheminer à l’extérieur tout en étant protégé·e du soleil ou des intempéries – conditions rares dans les espaces publics urbains.

Potentiels d’amélioration – repenser la fonction des espaces, leur aménagement et leur entretien

Bien que les préaux scolaires offrent de nombreux atouts au sein du réseau d’espaces publics existants, certains présentent néanmoins des zones qui mériteraient d’être repensées. Dans le but de revaloriser les surfaces lisses dont il vient d’être question – souvent imperméables et stériles – on pourrait envisager de les aménager (mobilier, marquages au sol, éclairage…) et de les planter plus généreusement. Ainsi, elles répondraient aux usages et au confort attendus dans un espace public aujourd’hui.

De tels réaménagements permettraient par ailleurs d’inviter une population plus large à s’approprier les préaux. En effet, alors que les espaces programmés et entretenus – en particulier les terrains de sport – semblent attirer de nombreuses personnes, on observe que les espaces d’apparence négligée ou insuffisamment aménagés tendent à être évités, en particulier par les (jeunes) femmes. Dans une perspective de diversification, un soin identique pourrait être apporté aux différentes parties du préau. L’offre pourrait également s’étoffer: espaces propices à la danse (enceintes et miroirs – certaines grandes baies vitrées servent déjà à cet usage), street workouts, parcours pour roller, mise à disposition de matériel sportif, structures d’escalade, ou encore programmation plus sociale et culturelle.

On pourrait par ailleurs mener une réflexion sur la réaffectation ou la polyvalence de certaines surfaces bénéficiant à l’heure actuelle à une fraction de la population. Un espace dédié à la biodiversité, permettant le mouvement libre, pourrait-il à l’avenir remplacer un terrain de sport utilisé surtout par de jeunes garçons? Des places de stationnement à proximité directe des bâtiments – si on estime vraiment qu’elles sont encore nécessaires – peuvent-elles servir à d’autres usages en dehors des temps scolaires?

Des espaces de proximité, oui, mais pour qui? Une question d’accessibilité réelle et symbolique

Ces réflexions sur les fonctions des espaces et les usages qui en découlent nous poussent à réfléchir à la vocation publique que l’on projette sur ces préaux. Par définition, un espace public devrait être accessible à toutes et à tous, quels que soient notamment l’âge ou le genre. Or l’accessibilité se joue à la fois sur le plan réel et symbolique: est-ce que tout·e un·e chacun·e peut s’y rendre et s’y sentir à sa place? Il faut dès lors se demander qui utilise déjà les préaux, et quels profils de personnes à l’inverse ne s’y considèrent pas les bienvenues ou ne voient simplement pas d’intérêt à s’y rendre.

Nos premières observations montrent qu’une très grande majorité des usager·ères rencontré·es dans les préaux résident à moins de 15 minutes à pied et les fréquentent régulièrement en dehors des horaires scolaires, confirmant ainsi leur ancrage dans la vie quotidienne. Les analyses révèlent une forte présence d’un public jeune (5 à 11 ans et 12 à 16 ans), ce qui indique que cette tranche d’âge se sent légitime dans ces espaces adaptés à ses besoins. En revanche, les enfants de 0 à 4 ans, les jeunes adultes (17-24 ans) et les seniors (65 ans et plus) sont beaucoup moins représentés dans les relevés effectués. Quant aux adultes (25-64, ans) bien qu’ils traversent souvent ces espaces, ils y séjournent peu, à moins que leur présence ne soit liée à l’accompagnement d’enfant. Enfin, en ce qui concerne le genre, l’écart de fréquentation est particulièrement marqué pour les activités stationnaires, aussi bien en termes de nombre (plus de garçons/hommes que de filles/femmes observées) que de répartition spatiale (les usagères tendent à se regrouper davantage dans les marges et près des entrées des équipements publics).

Bien que ces tendances soient issues d’observations réalisées sur une période limitée et à des moments précis, elles mettent néanmoins en évidence la nécessité de reconsidérer ces lieux sous un angle plus inclusif. Nos recherches nous conduisent à penser que ces préaux sont suffisamment vastes et articulés en sous-espaces pour accueillir une grande diversité d’usager·ères, à condition de revaloriser certaines zones en réfléchissant aux types d’appropriations que différents publics cibles pourraient en faire.

Nos enquêtes sur site ont également révélé un enjeu de conception, consistant à renforcer la perméabilité piétonne et la visibilité des préaux en veillant notamment à ce que les parcours soient adapté·es à tous·tes (de la poussette au tintébin), dans l’optique d’ouvrir ces lieux à un public large et varié10. Les échanges avec des usager·ères actuel·les des préaux témoignent aussi des attentes en termes d’aménités de base, qui inviteraient une diversité d’utilisateur·ices à séjourner plus longtemps dans les préaux (fontaines, toilettes accessibles en tout temps, ombrage, plus d’assises et plus diversifiées: tables de pique-nique, banquettes, hamacs ou balançoires…).

De la ville vers le préau et vice versa

Toutes ces pistes de requalification évoquent des préaux plus accueillants, inclusifs et confortables, qui profiteraient à l’ensemble de la population, mais qui contribueraient en premier lieu à améliorer la qualité de vie des usager·ères principaux·ales de ces lieux: les élèves. Le psychopédagogue Francesco Tonucci, fervent défenseur des villes à hauteur d’enfants, a toujours soutenu que «quand la ville sera plus adaptée aux enfants, elle sera plus adaptée à tout le monde»11. Mais peut-on dans ce cas précis affirmer que l’inverse est tout aussi valable: «quand les préaux seront plus adaptés à tout le monde, les écolier·ères seront les premier·ères à en bénéficier»?

Nous sommes convaincu·es qu’un changement de perspective sur les préaux, en tant qu’espaces publics de proximité, permettrait de repenser ces lieux pour ce qu’ils sont: des terrains publics rares et de grande qualité à investir, dans tous les sens du terme et en tout temps. Une telle approche constituerait également un levier pour entreprendre des réaménagements et relancer des réflexions sur la conciliation d’enjeux parfois contradictoires, qu’ils soient pédagogiques, environnementaux, patrimoniaux, ou sociaux. Cette réflexion impliquerait aussi un dialogue renforcé entre les différents secteurs de la ville, pour clarifier des enjeux de gouvernance, d’entretien, d’animation, de portage et de financement des réaménagements. Bien que ces questions n’aient pas été abordées dans l’étude, elles demeurent incontournables pour envisager ces préaux dans leur double vocation.

Cela suppose également une prise en compte indispensable des différentes échelles: de l’espace restreint du préau, dans son usage premier, à l’échelle plus large de son intégration dans le tissu urbain. Pour activer les préaux, il paraît essentiel de les penser comme faisant partie du maillage d’espaces publics du quotidien, constitué de points d’intérêt et de trajets reliant ces points entre eux. Dans un mouvement inverse, la reconnaissance des qualités spatiales et d’usage des préaux, mises en exergue par cette étude, pourrait inspirer le développement de rues, placettes ou parcs de quartiers plus qualitatifs, confortables, et pourquoi pas plus ludiques?

Sonia Curnier est professeure de théorie de l’architecture et de la ville (HEIA-FR) et spécialiste de l’espace public. Elle initie et pilote le projet de recherche transdisciplinaire PublicSchoolyards commencé entre 2022-2024.

Notes

1. New York City Community Schoolyards, sur tpl.org/our-work

2. Paris ville du quart d’heure, ou le pari de la proximité, sur paris.fr [consulté le 17 mars 2025]

3. En Suisse romande, le terme «préau» est employé pour désigner l’ensemble de la cour d’école, et pas uniquement les parties couvertes. C’est ainsi que le terme est employé dans la suite l’article.

4. Les enjeux climatiques, sociaux (notamment liés au genre) et pédagogiques enjoignent de nombreuses collectivités publiques suisses à initier des réflexions sur la transformation des préaux, explorant au passage le principe de mutualisation. À l’échelle de la Suisse romande, citons notamment le canton de Genève et la vaste étude «Re-Création» portant sur le potentiel de transformation de 42 établissements secondaires (2024), ou Yverdon-les-Bains et sa prise en considération des préaux scolaires dans le cadre du projet-modèle «Un espace public à 5 min de chaque Yverdonnois·e» (2020-2024).

5. 104 jours de week-ends, 14 semaines de vacances scolaires (70 jours), auxquels s’ajoutent les fins de journées et les mercredis après-midi, en particulier si les préaux ne sont pas partagés avec des structures d’accueil parascolaire.

6. lausanne.ch/vie-pratique/quartiers/cours-et-preaux-scolaires/politique-preaux-scolaires.html

7. Financé par une bourse «Transdisciplinary Cluster Grants 2022» octroyée par la Faculté ENAC (EPFL), le projet de recherche «PublicSchoolyards» est le fruit d’une collaboration entre une équipe du Laboratoire de Sociologie Urbaine (LaSUR EPFL, Sonia Curnier [pilotage], Marie Bourdon, Léo Perrin, Silvia Torrisi, Reda Berrada) et l’association Ville en tête (Katell Mallédan, Anne-Chantal Rufer). La recherche a été alimentée par des réflexions des étudiant·es du cours «Espaces publics de la proximité», enseigné par Elena Cogato Lanza et Sonia Curnier. Elle a bénéficié du soutien et des apports du Service des écoles et du parascolaire de la Ville de Lausanne.

En continuité de l’étude, Ville en tête a lancé en 2024 le projet «Youth Makes Art Makes Cities» proposant d’impliquer des jeunes dans un projet d’appropriation de préaux scolaires à travers une pratique artistique.

8. La recherche s’est focalisée sur les établissements primaires et secondaires (EPS), en étudiant 6 des 11 collèges répartis sur la commune, à savoir les collèges du Belvédère, de Béthusy, des Bergières, de l’Elysée, d’Entrebois et de Grand-Vennes. L’analyse des usages s’est concentrée sur les collèges des Bergières et de Grand-Vennes, choisis dans l’optique de servir au mieux les réflexions en cours et à venir, menées par la ville.

9. Les activités stationnaires correspondent aux personnes s’attardant dans un lieu pour y pratiquer une activité statique ou dynamique, telle qu’être assis·e, debout mais aussi pratiquer une activité physique en restant dans un même espace.

10. Les groupes scolaires ont été conçus pour une population généralement bien portante: des élèves entre 10 et 15 ans et leurs enseignant·es. Ils comportent beaucoup d’escaliers reliant les différents bâtiments entre eux. De manière générale, les préaux comportent toujours des cheminements accessibles à toutes et tous, mais ces alternatives ne sont pas toujours connues ou évidentes à trouver. Des aménagements pourraient mettre ces parcours davantage en valeur.

11. Francesco Tonucci, La ville des enfants, Marseille, Parenthèses, 2019 [2006], p. 54